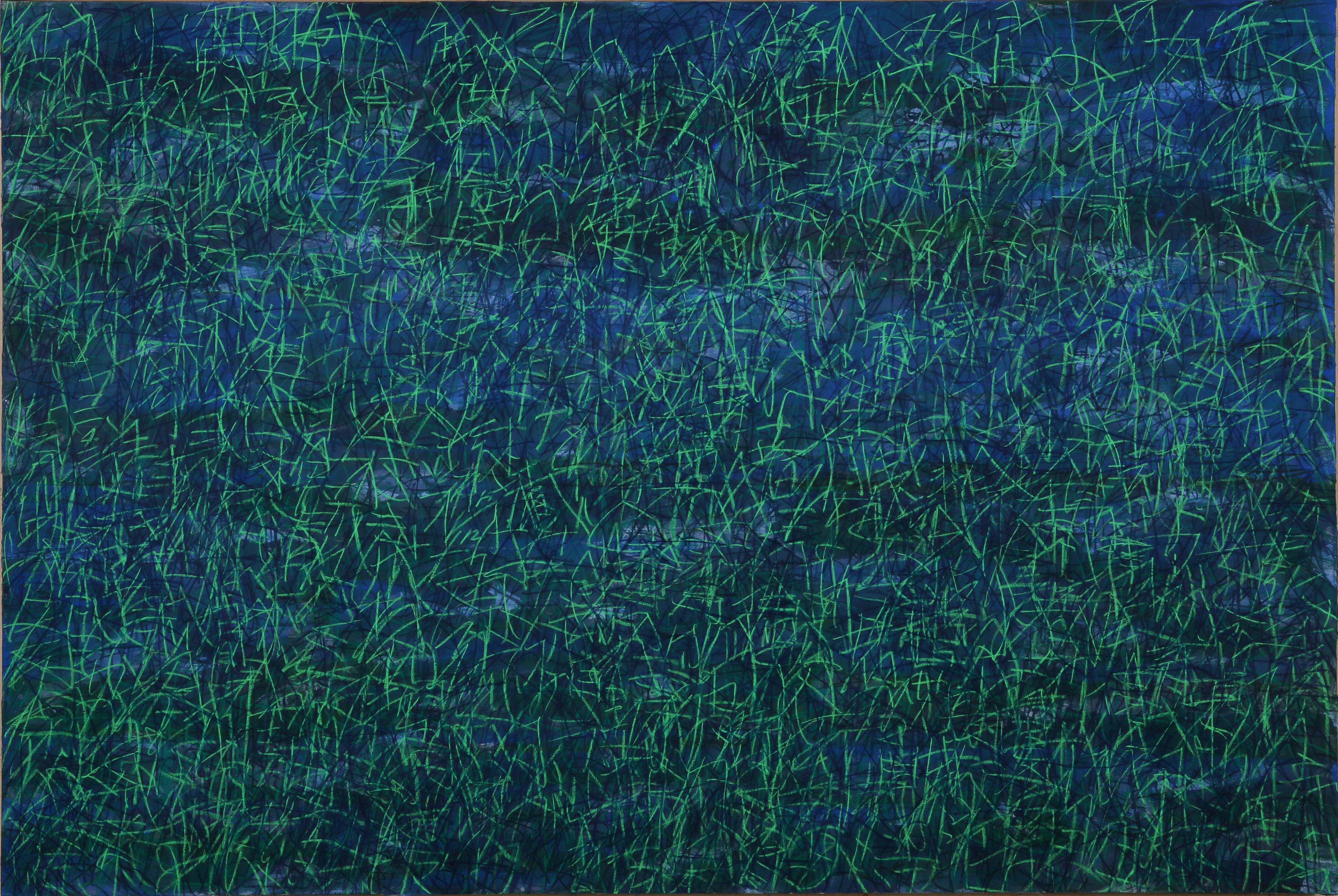

堀 浩哉

b. 1947

ART WEEK TOKYO | NOVEMBER 2–5, 2023

セクション 04

漢字文化圏では、線を引くという行為を表現方法に選ぶと、書(calligraphy)へと近づく可能性が生じやすい。線を太くして面へと近づけたとしても、線を黒ではなくて赤にしたとしても、文字ではなくて単なる形にしたとしても、それは変わらない(たとえば菅井汲の作品[cat. no. 60])。もちろん、書が培ってきた地と図のバランス感覚を最大限に利用できるというメリットはある。しかし同時に東洋性が作品に宿ってしまう。それをメリットと捉えるか、デメリットと捉えて書的な作品からの離反を試みるかは、アーティストに委ねられている。

離反するにはどうすればよいか。線を画面内で完結させないというのがひとつの方法だろう。たとえば中西夏之(cat. no. 77)は、画面上に描かれた線は、極大な円の円弧の一部であるという意識を持つことで、線が記号となること、意味を持つことから逃れようとした。また、線を実在化させるという方法もある。たとえば前川強(cat. no. 21)は布を縫うという行為、八田豊(cat. nos. 19, 20)は彫るという行為により、画面上に実在としての線を生み出した。これは、線が本来持っている軽やかさとは相反する野暮ったさを招き入れてしまう危険性もあるが、ふたりは、身体的な感覚を線から丁寧に排除することでその危険を回避している。