比田井南谷

1912–1999

ART WEEK TOKYO | NOVEMBER 2–5, 2023

セクション 03

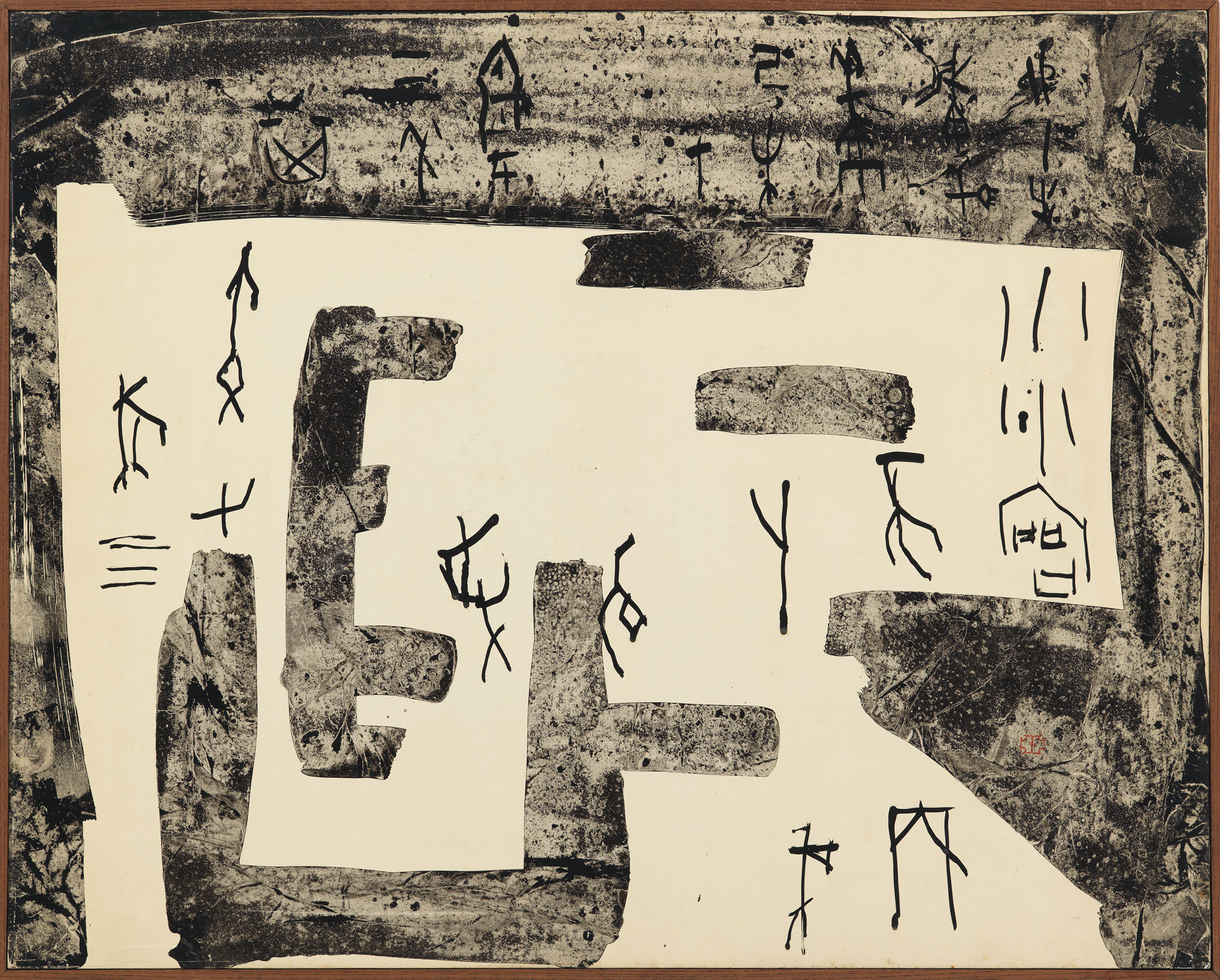

前衛書では、文字を書かないにしても、文字を書く「書」という形式の中で培われてきた技術と美意識に準拠することが必須である。そうしなければ「ink drawing(墨による絵)」との区別がつかなくなる。

しかし、この説明では、書は、漢字文化圏に親しみがない者には十全に理解できないことになる。書は、グローバルなアートにはなれないのだろうか(日本の近代化の過程では、書は絵画と峻別され、時には、1907年に始まった文展のように美術としても認められなかったという経緯がある。しかしこれは事実上、国家が主催する展覧会などいわゆる制度と絡む話であり、あまり生産性はない。ここでしたいのは、もっと美学的な議論である)?

書の別の可能性。それは、(漢字に限らない)文字あるいは記号全般が書かれる場とは人間にとってなんであるかを検証しようとする営為として、書を捉え直すことにある。

たとえば数学の研究者でもあった大西茂(cat. no. 15)は、「対象の成立状態を知る」ためには、「数学的に条件づけられた空間、或いは物理的な時間とか空間という様な諸条件を除き去った、ものの姿を構成することが肝要だと思っています」と語っていた。「諸条件を除き去った、ものの姿」を、墨象という、現実世界の物質的な制約を受けるイメージを通じて検証することなど不可能である。だが、大西が、書家とは全く異なる背景を持っていたからこそ、別のラディカルな可能性を探究できたことを見逃してはならない。

近年では、詩人の吉増剛造(cat. nos. 16–18)の作品が興味深い。彼が注目するのは、原稿だ。彼は、罫線を引き、エクリチュールが生成する場を準備した後、大量の文字を書くプロセスを経て、最後には、平面性と水平性を喚起するポアリング(絵の具の注ぎ)や突きに帰着する。そこには、文字という記号が生成する場の再確認と破壊、そしてそこからのさらなる再生を試みようとする、いかにも脱構築的な関心を確認できる。