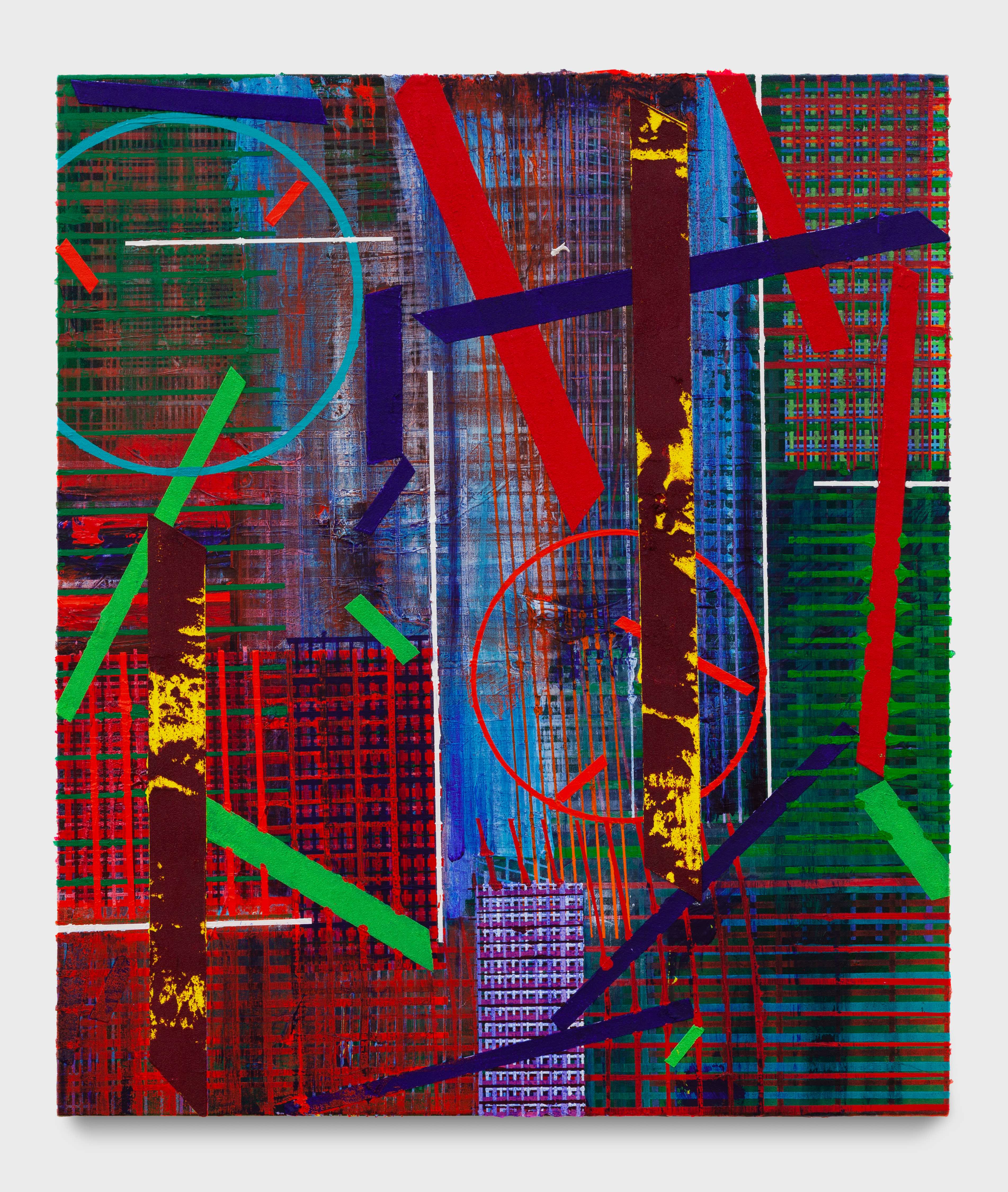

石川順惠

b. 1961

ART WEEK TOKYO | NOVEMBER 2–5, 2023

セクション 05

19世紀後半以降のヨーロッパにおいて、絵画に大きな変化があった。画家たちが、科学の最新の知見を援用しながら、色彩を、実体に属する二次的性質ではなくて、絵画の、あるいは絵画の体験の主役とすることを目指すようになったのだ。たとえばドイツのアドルフ・ヘルツェルは、色彩の同時的コントラストを利用することで、色彩の顔料としての物質性を忘れることが可能になり、その結果、絵画は非物質性に近づけると説いた。フランスのポール・シニャックも、色彩は物質的なものをなくすと信じていた。なお、物質性からの解放というプロジェクトの根底にあったのは、精神的なものへとアクセスしたいという願望にほかならない。

こうした変化を、当時の、そしてその後の日本のアーティストたちがわがこととして受け止めていたようには思えない(例外は、文学の世界の宮沢賢治だ)。そもそも日本の湿潤した空気が、色を、くすみがある、どこか物質的なものとして看取させてきたために、色彩によって絵画を物質性から解放するという理念がなかなか理解できなかったのかもしれない。

しかし、近年、変化が生じている。色を、形や物質性から解放して体験の主役とする試みが、そこここに確認できるのだ。たとえばO JUN(cat. no. 25)は、ワシリー・カンディンスキーのように、輪郭から色彩を解き放ち、精神性に近づこうとする。大竹伸朗(cat. no. 23)は、マルセル・デュシャンの作品と思想を独自に研究した上で、デュシャンが否定したところの網膜の快楽を、絵の具以外の、樹脂や写真(写真そのものというよりはそのプロセスや原理)も取り込みながら追究する。そして、小林正人(cat. no. 26)は、絵画の構造を脱構築し、oil on canvasではなくてoil with canvasとすることで、絵の具による色彩の現象を、画面上のフィクションから解き放ち、一種の「奇蹟」にするという、神学的とも言える試みをおこなっている。