AWT VIDEO

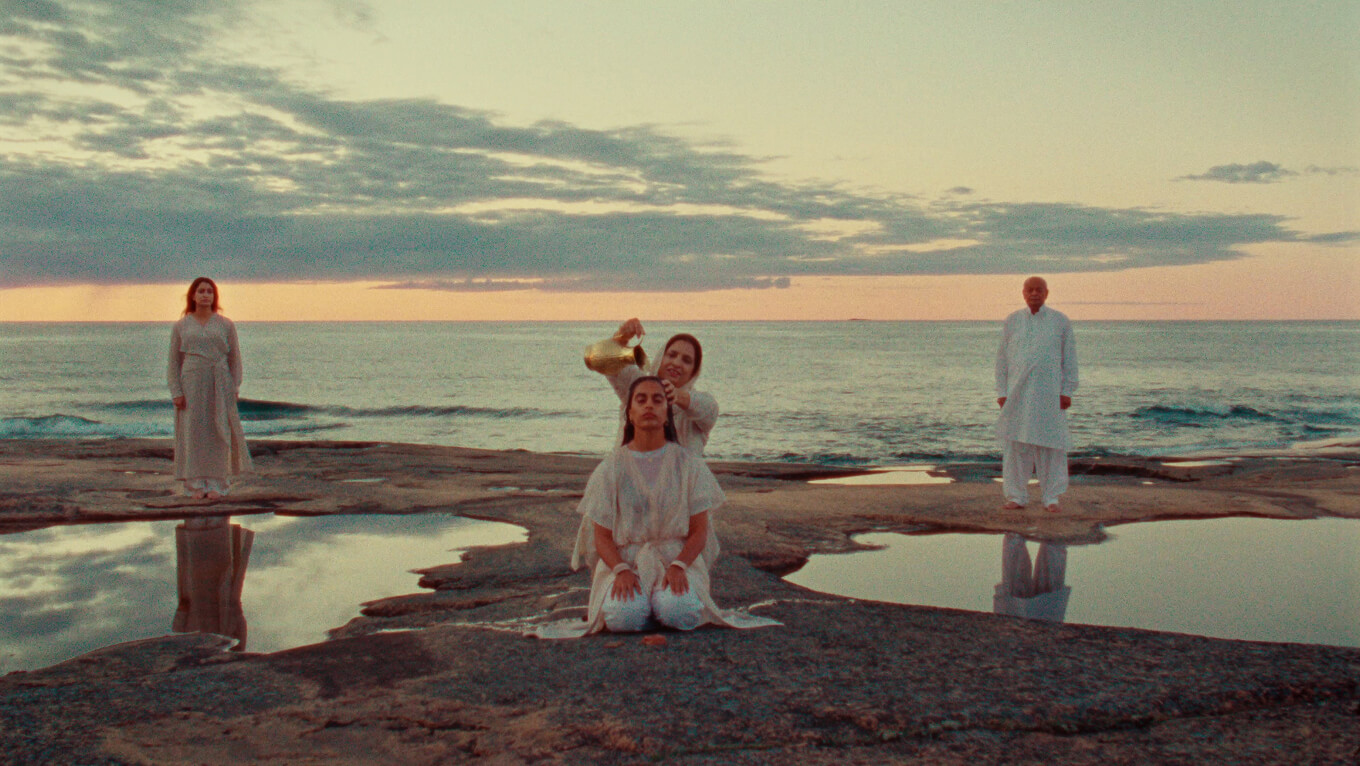

RITUALS, OR

THE ABSURD

BEAUTY OF

PRAYERS

儀礼、あるいは祈りの不条理な美

監修: 岡村恵子

パブリックスペースで展開される映像作品プログラム。2025年は東京都現代美術館の学芸員であり、「恵比寿映像祭」の創設も担った岡村恵子が監修を担当します。

今年のプログラムタイトルは「儀礼、あるいは祈りの不条理な美」。過去を偲び、今に喘ぎ、未来を憂う、様々な祈りの形を表現した10名のアーティストによる作品を通して、不確かな日々を生きる手掛かりを模索します。

監修者ステートメント

長らく美術館に務めているが、時間をかけて実現した展覧会が終わり、手際よくすべてが撤収されてまた会場が元の白い箱に帰する度、そのあまりの呆気なさに、何とも言えない切なさと、同時に清々しさを感じる。ひとつとして同じ展覧会はなく、携わる者も訪れる人々も移り過ぎていく。自分が参画した仕事が、絶えず変化しながら連なる流れの中の、うねりのひとつでしかないことを自覚する瞬間だからなのだと思う。

本年のAWT VIDEOの選考にあたっては、人生の様々なフェーズにおける儀礼的パフォーマンスを想起させる作品や、生の儚さに思いを巡らせるある種内省的な主題の作品が多く目に留まった。親が子の髪を梳く所作、愛し合う者たちが交わす接吻、黙々と続けられる労働、亡き人を想って合わせる手――。作中で繰り返し示される営為はそれぞれ、生の営みに散りばめられた無数の「儀礼」のひとつだ。不確かな日々を生きる手掛かりを模索する、時に無様な身振りは、愛おしくまた美しい。過去を偲び、今に喘ぎ、未来を憂うとき、知らずして行う儀礼、それは言葉にならない祈りの形のようだ。

岡村恵子

KEIKO OKAMURA

監修

ARTISTS

出展作家

青木陵子

アンドロ・ウェクア

ナヤブ・ノール・イクラム

岡田裕子

奥村雄樹

地主麻衣子

Chim↑Pom from

Smappa!Group

潘逸舟

山城知佳子

山本篤

VISIT

「AWT VIDEO」開催概要

会場:千代⽥区丸の内1-3-2 三井住友銀⾏東館 1F アース・ガーデン

AWT BUS:A7、B6、EXP. 2

会期:11⽉5⽇(水)–11⽉9⽇(⽇)

開場時間:10:00–18:00

料⾦:無料